Dos hermanos. Desmadrosos los dos. Muy unidos, muy chambeadores. Y cómo querían al viejo, al tío, a quien igual llamaban abuelo.

Cada final de viaje era una fiesta. Terminado el jale, ya en paz, con los músculos aguados, las piernas estiradas, el bote helado en la mano, los dedos extendidos y ofrecidos, contaban las ganancias y se hundían en una orgía de viandas y yeleras.

Eran sus ciclos. Los periodos de chamba empezaban con la compra de mercancía. Qué hay para mover ahora. Mariguana, coca, de qué se trata. Tenían quien les sembraba. Allá, arriba, varios predios esperaban la semilla. Y esa cosecha los esperaba a ellos.

Y abajo, en la ciudad, en los sótanos del mercado de la señora eternamente blanca y de sus poseedores, se las arreglaban para el trasiego. Ellos tenían quien los surtía: fuente segura, buenos clientes, negocio exitoso, redondo, festejo asegurado.

Entonces, con la mercancía a la mano y los paquetes acomodados en camionetas y camiones, había que empezar los recorridos. Ya alguien, del otro lado de los horizontes no tan lejanos, los esperaba con las bolsas llenas, los billetes amarrados.

Tiempo de gastar. Las ganancias se les salen de los bolsillos. Los billetes se desparraman, se sueltan, les nacen alas, practican un poco y después vuelan solos: emergen, pasan de bolso en bolso, de un maletín a otro, se les caen de las manos que ahora son flácidas y generosas.

Sin muchos bienes. Sin estridencias ni la tambora en la cochera. Nomás así. Sembrar, cosechar, mover, transitar, cobrar, tener, tener, tener, tener. Tenencia efímera: dura más un pedo en la mano que ese fajo de dólares.

Ah, qué vida la nuestra. Que a toda madre, verdá hermano. Sí, a toda madre, carnal.

La casa en el rancho. Cerca, muy cerca de la casa. Cada uno su camioneta. La más nueva, la que está más o menos arreglada, equipada con rines, estéreo y amplificador, es del 2000.

A ninguno le interesa figurar en la mirilla telescópica de algún francotirador. No quieren que los persiga la Policía. No andan con esa pinta placosa de polarizados profundos y polvo en la parte trasera del asiento o escuadras fajadas.

Nada de traer las torretas encendidas, huyendo, siguiendo los sinuosos caminos de la sierra, con los proyectiles buscándolos en el viento, en esos vericuetos propicios para la persecución, idóneos para la muerte. No, nada de eso.

Ellos tranquilos. Desmadrosos y unidos. Pero el desmadre era entre ellos. Casi íntimo, discreto. Muchas nueces, poco ruido. Así se lo habían propuesto. Negocio paulatino, despacio. Nomás pa’ vivir. Pa’ pasarla bien. Cotorrear. Y luego luego volver a empezar.

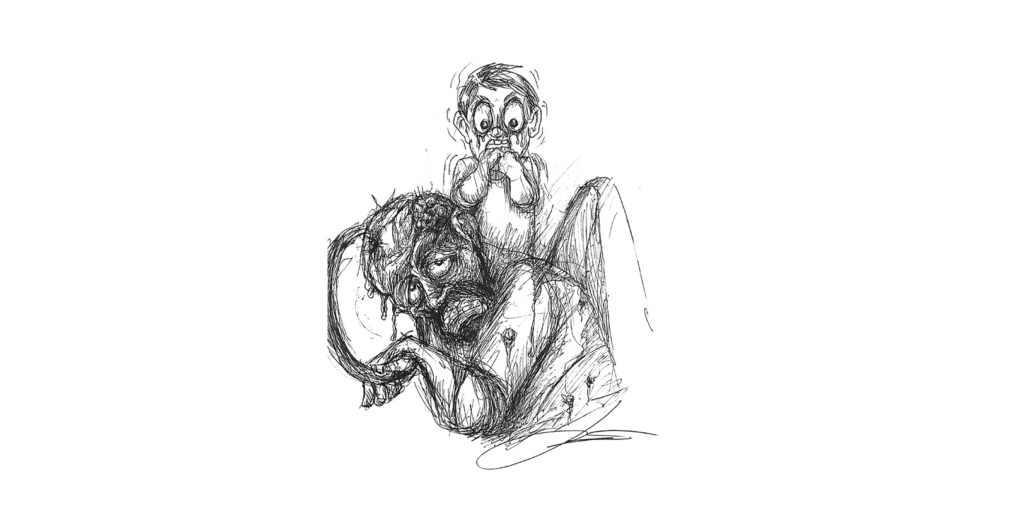

Y el tío ahí. De frente, mimándolos desde morros. Cuidándolos desde jóvenes. A golpe de consejos, de jugar con ellos. De estar ahí, como genio de la lámpara: brazos cruzados, en vigilia, aguardando, a ver qué se ofrece, qué pasa, qué hacemos.

El tío-abuelo siempre fiel. Siempre ahí. Afable, cercano, cálido y presto. Mi tío es a toda madre, pero también es el padre, el abuelo, la madre, el amigo. Y todos los abrazos perdidos.

Era. Porque en eso murió. Estaba enfermo. Lo detectaron tarde. Temprano para despedirse, a sus ochenta. Les dijo gracias, los abrazó. Lo besaron y le dijeron adiós.

Lo enterraron ahí cerca. Y ya con la tierra encima, uno, el más grande, dibujó una cruz con cocaína sobre la tumba. El otro esparció semillas de mariguana. El primero aspiró polvo del suelo. El otro sacó la canala. Y se fueron a pistear.

Artículo publicado el 04 de agosto de 2024 en la edición 1123 del semanario Ríodoce.