Era un lote baldío ese que compraron. Colonia Universitarios. Basurero y meadero colectivo. Las máquinas revolvedoras, el ejército de albañiles, carpinteros, plomeros, herreros y electricistas, hicieron equipo.

Todos hicieron lo suyo para parir en unas cuantas semanas un palacete: tres pisos, cochera para cinco carros, terraza en el segundo piso y un área de servicio en la azotea, con un jardín a pocos metros del cielo.

Los de los muebles esperaron su turno. Se fueron unos y llegaron otros. Los detalles finos se abrieron paso a punta de brillos, tallados finos, maderas preciosas y colores exquisitos, pero igualmente escandalosos.

El dinero les saltaba desde las bolsas de los pantalones y los bolsos femeninos. Camionetas del año y automóviles confortables entraban y salían. La tambora no faltaba en los festejos y los movimientos en la casa eran cada vez más intensos.

Un niño de menos de diez. Una niña más chica. La joven esposa y madre, que se colgaba de todo lo que encandilara. Y un padre tan gritón como simpático. Eran los habitantes de la nueva mansión en el barrio.

Pero las abultadas cuentas bancarias, los dólares en los bolsillos y tanto lujo en tan poco tiempo y espacio, tienen su precio: su éxito espumoso dejaba a otros a la vera del camino y fuera del negocio.

Rencillas y envidias aparecieron en su vida. Pugnas por el control. Cobros de servicios, comisiones por privilegios, mermas y lastres que lo perseguían. Todo eso lo alcanzó. Se le echó encima. También sus enemigos.

Allá por Costa Rica le llegaron. Iba con su hijo, el menor de diez. Le atravesaron el cristal delantero de la lobo. Los vidrios tapizaron el asiento y tablero.

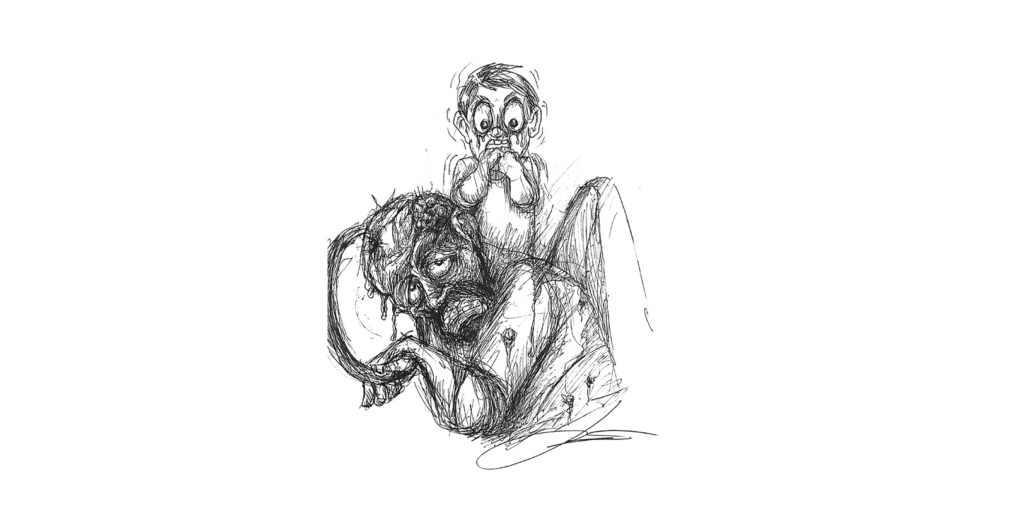

Quedó ahí, bajo el volante. Los orificios se habían multiplicado sobre la cartera de la puerta del conductor. La sangre brotaba de un cuerpo ya sin vida. Y el niño se quedó ahí, mudo, observando la muerte con el rostro de su padre.

Los sicarios se acercaron sin bajar sus armas. Confirmaron que habían concluido satisfactoriamente el encargo. Vieron al niño pero lo ignoraron. Y se fueron.

Entonces abrió las compuertas de su llanto. Gritó como un animal salvaje: pataleó, manoteó, balbuceó sin decir nada. Guardó un silencio de mausoleo y brincó al volante. Le habían soltado varias veces la camioneta y se dispuso a manejarla.

Con una frialdad que espanta movió la palanca. Agarró carretera. Viró hacia Culiacán. Siguió ese camino recto que ya conocía. No miró a los lados. No dejó de llorar. Ni se detuvo.

Como una carroza agujerada por las balas en una película macabra llegó al crucero de la salida a Navolato. Cruzó la mitad de la ciudad. Libramiento, luego malecón viejo. Xicoténcatl y Calzada de las Américas. Hasta su casa.

Ahí recuperó el llanto y el habla. Le gritó a su padre. Llegaron familiares y la policía. Hicieron preguntas que nunca contestó. Ese fue el último día que los vieron ahí.

La casa fue abandonada. La desmanteló el tiempo y los vándalos: la cochera para cinco carros perdió su portón eléctrico, el grafiti pobló la fachada y el jardín cercano al cielo se marchitó.

El palacete fue perdiendo estilo y lujo. Y se convirtió en todo un baldío, un mingitorio comunal, un rincón oscuro y decadente: un edificio en venta por cuyos intersticios asomaba el monte que el concreto había extinguido.

Artículo publicado el 16 de junio de 2024 en la edición 1116 del semanario Ríodoce.

No hay comentarios:

Publicar un comentario